|

|

le cochon

la modernisation

les ouvriers

les loisirs

le marché

les cartes

la chasse

LA VIE DE LA FERMIERE

L'épouse

d'un

cultivateur devait tenir la maison, seconder le mari, élever les

enfants et faire certains travaux agricoles.

C'était

toujours

mon père le premier levé et son premier travail était de préparer

et d'allumer le feu, dans la cuisine. Cela, hiver comme été. Puis,

ma mère se levait, préparait le café et mettait la table pour les

ouvriers.

Le repas terminé, c'était l'épluchage des légumes, quinze à vingt personnes à nourrir. Ma mère était aidée par une servante qui logeait à la ferme.

Ensuite, «la maison», c'est-à-dire la pièce principale où l'on cuisinait et mangeait, était lavée à grande eau, chaque jour et on astiquait la cuisinière et ce n'était pas rien !

Photo de famille à l'issue de la moisson

(datant d'après la mode à l'après guerre)

Vareilles: fermières du village présentant leurs volailles

Il

fallait

ensuite

donner à manger à la volaille: cent cinquante poules gâtinaises

blanches, des canards «coureurs indiens», blancs, des dindes

blanches, tout était blanc par un choix voulu par ma mère.

Les

lapins,

cent cinquante à deux cents à nourrir et à nettoyer une fois par

semaine.

Il

y

avait aussi des canards de barbarie, un peu sauvages.

Les mères couvaient toujours à l'écart et, un jour, par surprise, aussitôt les petits éclos, dans un grenier la plupart du temps, la mère les poussait d'en haut pour les faire tomber au sol et une fois la famille réunie, tout ce petit monde, mère en tête, partait directement au ruisseau.

Il fallait également prendre le lait et l'écrémer à l'aide d'une centrifugeuse, deux fois par jour et laver le tout à l'eau bouillante.

Une fois par semaine, le samedi, faire le beurre à l'aide d'une baratte et d'un malaxeur pour en extraire l'eau, puis peser et mouler à l'aide d'un moule en bois qui faisait en relief un petit dessin.

Et cela, l'hiver par temps froid comme l'été dans la chaleur et sans réfrigérateur.

Heureusement, l'eau du ruisseau était fraîche car la source était située à mille mètres maxi.

ustensiles de cuisines

exposition de 1993

ustensiles de cuisines

exposition de 1993

Avec

le

petit

lait, on nourrissait les jeunes veaux et les cochons.

Quand ce travail était terminé, il y avait une petite pause consacrée à la toilette. Et aussitôt, c'était la cuisson des aliments : pot au feu, purée, haricots, frites, pâtes, soupe trempée au pain le plus souvent, volailles, œufs...

La

soupe

était

le hors d'oeuvre de tous les repas: matin, midi et soir.

A l'oignon, à l'oseille, aux poireaux, aux pommes de terre, au lait, au potiron, au bouillon de pot au feu, toujours très épaisse. Il fallait voir l'importance et la contenance des marmites. Vous vous rendez compte, un pot au feu pour vingt personnes!

ustensiles

de

cuisines

ustensiles

de

cuisines exposition de 1993

Lavoir de la ferme des Prés

Certains

jours

fixes, c'était la lessive. Nous étions quatre pour le linge

personnel plus le linge de la servante et tous les draps des

ouvriers logés et nourris, c'est-à-dire sept ou huit plus trois ou

quatre au moment des grands travaux.

Pas

de

machine à laver, une énorme lessiveuse et c'était déjà un progrès

et le savonnage et le rinçage au lavoir du ruisseau, par tous les

temps, à genoux dans une sorte de bac en bois «le garde genoux»,

avec un coussin et en avant la brosse et le battoir, pendant de

longues heures!

Le dimanche, on reblanchissait, c'est-à-dire qu'on mettait le linge de corps et des vêtements propres.

Après le repas de midi: vaisselle ...

L'après-midi,

un

jour, c'était le repassage, un autre le jardin.

Tous

les

légumes étaient produits par la ferme: pommes de terre, choux,

navets, carottes, haricots secs dans un champ, mais les salades,

les tomates, petits pois, asperges, fèves, fraises, groseilles

étaient cultivées et récoltées au jardin.

Il y en avait d'ailleurs plus que le nésessaire et le trop plein était cueilli et vendu au marché de Sens. Sans oublier le cresson, qu'il fallait ramasser avec un grand râteau, cueillir, rassembler et nouer en bottes, sans oublier de rejeter les racines au ruisseau pour une récolte prochaine.

Vareilles, la cressonnière vers la source Saint Léger

La Ferme des Prés: vue de la cour

Il y en avait bien deux mille mètres carrés à balayer, dans une cour crayeuse, en plein soleil, l'été, avec la poussière que vous devinez; et l'hiver avec une raclette pour enlever la boue: c'était impératif et sacré!

Combien de fois l'ai-je balayée en maugréant!

L'hiver, les après-midi étaient plus tranquilles et consacrés à la couture, au tricot et au raccommodage!

Dès

les

beaux

jours, ma mère et la servante partaient aux champs, d'abord aux

foins, puis couper les chardons -eh oui- un à un, avec un

«échardonnoire», genre de couteau au bout d'un manche.

C'était

utile

et c'était aussi par fierté, pour que l'on puisse constater la

qualité de culture à la ferme.

Et

puis,

la moisson: ramasser les bottes, les regains, les pommes de terre

à arracher et à trier et puis les betteraves à rentrer.

Vous

constatez

que les journées étaient bien remplies.

Puis, le soir, un nouveau repas à préparer, la vaisselle à faire et enfin, la journée terminée, personne n'attendait bien longtemps pour prendre un repos bien gagné.

Vareilles:

la

dernière charrette

Vareilles:

la

dernière charrette ornée de la couronne de moisson

LE COCHON

Il y avait des jours qui étaient à la fois du travail et de la fête.

D'abord, les jours où l'on tuait le cochon.

Le jour arrivé, on allait chercher le cochon à la soue et, lui ayant attaché une longe à la patte, on le sortait, on l'assommait d'un coup de masse et le tueur de cochons lui plantait le couteau dans la gorge.

Le sang giclait dans une poêle et l'on ajoutait à la saignée du vinaigre.

On le battait pour l'empêcher de cailler. Maurice, le charcutier de Sens et ami de mon père est venu de nombreuses fois tuer le cochon.

Ensuite, le cochon était grillé avec de la paille.

Puis on le lavait et on le grattait II était suspendu par les pattes de derrière à une échelle pour le pourfendre et le vider de ses entrailles qui étaient lavées et transformées en andouillettes.

dépeçage du cochon

grillage du cochon

Pour cela, des pots en terre avaient été remontés de la cave, lavés puis l'on y mettait un peu de vinaigre dans lequel on jetait un morceau de tuile rougi au feu, l'on fermait le tout et cela pour désinfecter parfaitement.

Ensuite, mon père salait les morceaux un à un et fermait le tout hermétiquement pour constituer la réserve.

Bien entendu, les pâtés et le boudin étaient également préparés ce jour-là.

Le boudin était amélioré par un ajout de crème et cuit dans un four où l'on cuisinait habituellement les aliments destinés aux cochons. Celui-ci, bien lavé était rempli d'eau que l'on faisait bouillir. Aussitôt cuit, le boudin était attendu et goûté par les personnes présentes. Excellent frais et chaud!

A chaque fois, un morceau de boudin avait été garni par un petit bout de la queue du cochon et offert au plus gourmand ou au plus impatient C'était alors le gag qui réjouissait les participants.

cochon fendu à la feuille

Dans le village, mon grand-père fut le premier à posséder une automobile: une 5 CV Citroën Trèfle de couleur jaune. J'ai encore son «permis de conduire les voitures à pétrole».

La première voiture de mon père: une D.F.P. genre torpédo était fermée par une toile et l'hiver, c'était l'hôtel des courants d'air! Mais c'était le début de l'automobile et, en posséder une restait une rareté.

Un hiver (février 1929), par temps de neige, un autocar percuta la D.F.P. de mon père qui eut une certaine chance de s'en sortir vu ses graves blessures : fracture du sternum et des côtes.

Un de nos amis vint nous en proposer un et nous le vendre et ceci avant d'avoir l'électricité.

Un appareil de T.S.F. proprement dit où l'on pouvait recevoir deux postes: Tour Eiffel et Radio Paris, avec bien des grésillements. Il y avait à part un haut-parleur et un cadre sur lequel était enroulé un fil, un peu comme une antenne aujourd'hui pour la télévision et ça fonctionnait!

Une vieille personne du village chercha un moment où était cachée la personne qui parlait car il y avait une vraie voix humaine: c'était étonnant à l'époque!

Le poste de radio exposition de 1993

collection de lampes à huile (exposition de 1993)

Mon père refusait de payer le prix du raccordement au village (six poteaux électriques) en prétextant qu'il était français comme tout le monde et que le prix du branchement devait être égal à celui des autres habitants. La querelle dura trois ans et mon père en fut le gagnant.

Aussi, jusqu'en 1930, nous étions éclairés avec une lampe à gaz d'essence «Tito Landi» munie d'un manchon. Avec un tampon d'alcool, il fallait chauffer la tuyauterie pour faire dégager les vapeurs d'essence et les allumer.

Cela marchait très bien et donnait une lumière très claire. Dans les bâtiments de la ferme, c'était la lampe tempête qui régnait et la lumière était alors très faible.

Le

travail

de la ferme ne pouvait se faire qu'à l'aide d'un personnel

nombreux.

Tout d'abord, trois charretiers dont un premier qui était un peu

le chef de tout le personnel.

Chacun des trois avait à s'occuper d'une attelée de trois chevaux,

toujours les mêmes. Il devait les étriller, les brosser, les

soigner.

C'est ainsi que Gaston a eu pendant des années à s'occuper de

Robinson, Bayard et Coquet.En temps que premier charretier, lui

seul devait donner le picotin aux chevaux et le doser en fonction

du travail à effectuer.

départ aux champs à Vareilles

les labours à Vareilles

Les labours se faisaient soit avec la simple charrue à manchons et à une raie ou un sillon, réservée pour les petits champs et ceux en pente, ou bien avec un brabant réversible et à deux oreilles qui faisait deux sillons en même temps, ce qui gagnait 50 % du temps.

Il y avait un cheval, le «limonier» dans les limons ou brancards de la charrette et deux chevaux devant à la file l'un de l'autre. C'était la conduite à «hautes guides» et cela demandait une vraie qualification.

J'ai connu deux premiers charretiers à la maison.

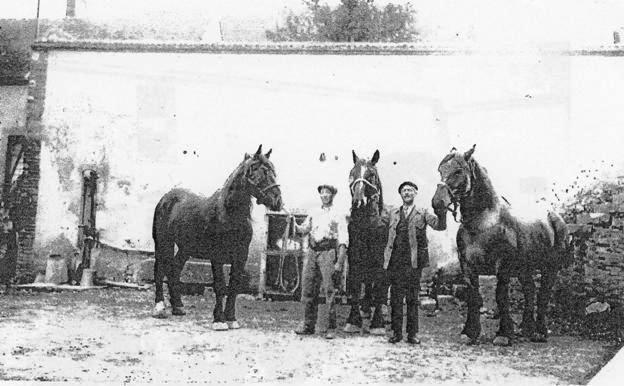

Vareilles: présentation des chevaux

Vareilles: quelques "musiciens" amateurs animant le bal

de la Saint Maurice sur la place de l'Eglise

De plus, c'était une vedette régionale, un chanteur de première classe, souvent invité aux noces pour y chanter. Il est vrai qu'à l'époque, il y avait toujours deux ou trois musiciens à chaque noce, dont un violoneux.

Les soirées d'hiver n'étaient jamais tristes grâce à ce chanteur très doué et toujours prêt à en pousser une.

Le deuxième fut Gilbert, aussi très jeune : dix-huit ans, un vrai costaud, tranquille, le frère de la servante: Eglantine.

Après un retour à la suite de son service militaire, où il devait être fait prisonnier, il revint travailler à la ferme où il devait se marier avec une servante de l'époque.

Mon

père,

toujours

proche de ses ouvriers, leur offrait une promotion et une place

sûre.

C'est ainsi que Gilbert devint garde- chasse et Lucien et Marceau cantonnier.

Il y eut comme deuxième charretier un garçon sérieux: Marceau, joyeux luron, toujours prêt à faire des farces, des tours, à jouer au football, l'été, pendant la pause de midi ou du soir. Il organisait également des parties de chapardage dans les cerisiers, pruniers et noyers, car il lui était facile d'observer l'état de maturité des fruits en allant à son travail dans les champs.

Vareilles:

avant

le départ pour les champs

Vareilles:

avant

le départ pour les champs

Vareilles ouvrier agricole

Il

y

avait d'autre part les manœuvriers: hommes à toutes mains ou

encore «calverniers».

Leur travail était de nettoyer les écuries, charger et répandre le fumier, ramasser les foins et la moisson, ainsi que les pommes de terre et betteraves, donner à manger aux vaches, l'hiver, détourer les champs avant la moisson, réparer les clôtures des prés, enfin tous les travaux qui pouvaient se présenter.

Lucien

est

resté longtemps chez nous, s'est marié avec une servante et, à son

deuxième enfant est parti comme cantonnier.

André, «Ladule» aussi est resté chez nous: enfant de l'assistance, plein de bonne volonté mais pas très alerte, toujours le dernier pour arriver à table et en repartir, toujours aussi inhabile pour le travail. Le dimanche soir, en particulier, la règle était que celui qui arrivait le dernier et en retard à table était de corvée d'essuyage de la vaisselle: c'était un habitué! Mais tout se passait dans la bonne humeur.

ouvriers agricoles

Vareilles ouvrier agricole

Ma mère lui faisait faire ce qu'elle voulait, même des travaux réservés aux femmes. C'était toujours un «oui patronne!»

Un jour de batteuse, il monta au grenier un sac de blé de 180 kilos, ce qui vous donne une idée de sa force.

Un cas particulier était «Totot», un illettré, gros bonhomme, gros

buveur, grand cœur, bon à pas grand-chose mais qui avait eu le

privilège d'aller à l'école communale avec mon père et qui le

tutoyait tout naturellement.

De temps en temps, il arrivait dans la détresse, sans travail,

sans un sou et sans beaucoup de vêtements pour demander secours à

mon père qui le gardait six mois, le temps de se refaire, pour le

caser au plus vite chez un autre cultivateur du coin.

Il appelait, allez savoir pourquoi mon père « Toc ». Comme il

n'était pas bon à grand-chose et toujours prêt à s'esclaffer pour

un rien, c'était alors bien difficile de commander dix ou quinze

personnes quand un individu se permettait de commenter les ordres

en les critiquant, et en ridiculisant mon père avec ses «toc» ! En

plus de cela: grand buveur et joueur effréné de cartes, ne pensant

qu'à la manille.

Quand ma mère avait reconstitué son trousseau et mis quelque

argent de côté sur sa paie, on s'en débarrassait bien volontiers,

quitte à le revoir revenir pour un nouveau séjour ou un ou deux

ans après.

Avec cela gogo à tel point qu'un jour de Noël où il y avait une

dinde farcie, mon père prétendit qu'elle n'avait pas été vidée et,

bien que gourmand, il ne voulut pas y goûter bien que toute la

tablée se régalait de celle-ci.

Une autre fois ses camarades de travail l'emmenèrent à la «chasse

au dahu», animal imaginaire, mystérieux et fabuleux qu'il fallait

de nuit, aller chercher en forêt, avec un sac, en se dissimulant

le plus possible. Il fallait enfin appeler «dahu, au sac !», pour

que celui-ci soit pris. Naturellement, le pauvre Totor se retrouva

seul, en pleine nuit, en forêt avant de réaliser qu'il avait été

berné et qu'il fallait rentrer, au matin, sous les quolibets de

ses partenaires.

ouvrier agricole

ouvriers agricoles

Les femmes participaient aux travaux des champs

Nous avions huit et dix ans et c'était devenu une grande sœur pour nous. Son travail était sensiblement identique à celui de ma mère, c'est-à- dire qu'elle n'arrêtait jamais!

Et pourtant, Eglantine, que j'ai revue récemment, alors âgée de soixante-seize ans, me disait: «Les meilleurs moments de ma vie, c'est à la ferme de tes parents que je les ai passés.»

Il

y

avait également les ouvriers saisonniers : les bineurs et les

arracheurs de betteraves, longtemps des Belges: Gaston et Aloïs

qui se vouvoyaient mais tutoyaient le patron.

Ils arrivaient avec des effets dans des sortes de besaces en toile

rayée, sans oublier le tabac à chiquer. Grands travailleurs par

tous les temps mais aussi grands buveurs d'eau-de-vie, un

demi-litre par jour pour deux!

Les tondeurs de moutons, les bourreliers, tous les ans au

printemps pour remettre les harnais de cuir en état, les gais de

batterie et puis des aides (moisson, pommes de terre), aides

souvent bénévoles mais rétribués par une livraison de pommes de

terres ou de quelques sacs de grain pour la volaille.

Il y avait aussi le rétameur qui, à l'aide d'étain, récolté avec

le papier enveloppant le chocolat (et mis de coté), réparait les

couverts et les ustensiles de cuisine.

Le

marchand

de

peaux de lapins: celles-ci étaient retournées et bourrées de

paille pour qu'elles ne rétrécissent pas et pendues à des clous

afin de sécher.

Le cantonnier casseur de cailloux, de silex, pour combler les nids de poules (les pierres étaient cassées à l'aide de massettes. Les yeux étaient protégés des éclats par des lunettes de grillage très fin.

Tous ces gens là étaient nourris à la ferme et toujours bien nourris, c'était la fierté de ma mère et pour certains logés (vacher, berger, servante) dans des chambres particulières.

Vareilles:

la

récolte des betteraves

Vareilles:

la

récolte des betteraves

Vareilles: un saisonnier en déplacement

Ainsi un nommé « Corneille », qui passait régulièrement deux fois par an, vivant de la générosité des fermiers et de la vente de balais de bouleaux, coupés dans les bois des environs et serrés avec des fils de fer souvent pris aux clôtures des prairies.

Il demandait à coucher sur une botte de paille, dans la vacherie, au chaud, l'hiver. Il mangeait le soir à la table, et, avant de se coucher, mon père confisquait briquet et allumettes, par crainte d'incendie.

Les loisirs de mon père : la chasse, les jeux de cartes, les foires et les marchés.

Ma

mère,

elle, avait peu de distractions : se rendre ou recevoir des amis

le dimanche, la fête patronale, trois ou quatre séances de cinéma

dans l'année, un voyage dit «scolaire» avec les habitants et les

élèves de la Commune: Versailles, Fontainebleau, châteaux de la

Loire, champs de batailles de 14-18 et le marché le lundi

après-midi à Sens.

C'était sacré! Mes parents n'en manquaient pas un par an.

Vareilles: voyage scolaire

les champs de bataille 14-18

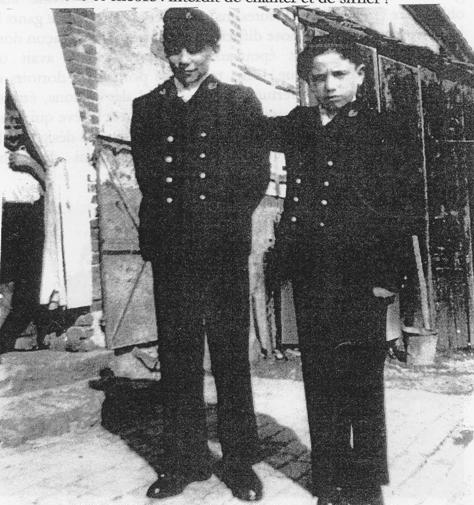

Ferme des Prés:

les enfants Coladon en uniforme du lycée

Deux braves vieux, sans enfants et heureux de nous garder comme leurs petits enfants.

Nos

parents

nous

reprenaient le soir, en rentrant du marché. Je suis sûr que ce

brave homme m'a donné le goût des fruits, car, à chaque visite,

été comme hiver, j'avais toujours un fruit différent à

goûter.

Pour ma mère, le marché était une occasion de vendre ses produits.

Elle y faisait aussi ses achats.

En particulier, pendant les vacances scolaires, nous accompagnions

nos parents et c'était l'occasion, pour nous de nous acheter

vêtements, chaussures, de choisir des livres: Mickey, Félix le

chat, Bicot, Bécassine, Zig et Puce, les Pieds Nickelés, Bibi

Fricotin puis la Comtesse de Ségur et la bibliothèque verte.

Il y avait également un arrêt à la pâtisserie du coin et...en

avant éclairs, Paris-Brest et mokas !

Pour

mon

père,

le marché lui permettait de faire quelques achats mais surtout de

se tenir au courant des prix du bétail, des salaires et de

rencontrer d'autres cultivateurs pour parler métier ou

chasse.

C'était

enfin

la réunion de quatre amis autour d'une table pour «taper le

carton» en se rafraîchissant au Café de l'Ecu, où était rangée

notre auto. Il fallait alors attendre la fin d'une partie pour

penser au retour.

foire de Sens

foire de Sens

Mon

père

allait régulièrement aux foires de la région: Sens, Montereau,

Villeneuve-l'Archevêque, parfois Courtenay, uniquement pour voir

l'exposition du bétail, surtout les vaches laitières.

C'était l'occasion de transactions et de mises au courant des prix pratiqués.

En effet, le bétail était

vendu à la ferme, à des marchands de bestiaux plus ou moins

filous et il était bien de connaître les tarifs pour ne pas être

lésé.

foire de Sens

partie de carte au soleil

Et l'autre de répondre: «C'est à voir !». Mais, c'était tout vu et au coup d'après, le roi de carreau était ramassé par mon père et l'adversaire râlait en disant : «C'est pas du jeu, on ne joue pas à la parlante»

Et il s'en suivait des discussions sur la façon de jouer.

je coupe et j'en rejoue

Mon père fut rapidement un assez bon joueur poux être invité à Sens pour y jouer avec les docteurs et autres pharmaciens.

Mais

la

vraie

distraction restait la chasse. Que de discours et même de disputes

à son sujet!

Il y avait la chasse en plaine, ouverte à tous. Les cultivateurs du village qui travaillaient tous les jours dans les champs savaient où trouver les volées de perdrix, les gîtes des lièvres et le territoire des faisans, aussi, à l'ouverture, personne ne revenait bredouille.

Comme

mon

père

possédait une grande partie du territoire de la Commune, il avait

droit à un certain nombre d'invités pour ce jour là: jour

d'ouverture très attendu et aussi par les amis.

Je pense au prof Albert S.. au boucher Léon M.. au pauvre Dix-Dix, ainsi appelé car il était le dixième enfant de la famille et se prénommait Charles. Il était pensionné de guerre à cent pour cent car gazé et ses jours étaient comptés, et puis Maurice S... et moi-même, plus amateur de la nature que de la chasse.

Le matin de l'ouverture, au lever officiel du soleil, toute l'équipe était présente, fébrile et prête, bottes et guêtres cirées, brillantes, fusils montés et armés.

Les chiens, sachant qu'un grand jour se préparait étaient frétillants et nerveux. Après un dernier petit verre, c'était le départ pour une journée de marche à travers guérets, luzernes et champs de betteraves.

Vareilles : départ à la chasse

après la chasse

L'équipe

était

dirigée par mon père, selon un circuit précis en fonction de la

certitude d'y trouver des lièvres dès le matin.

Puis, au début de la chaleur, les volées de perdrix qu'il fallait fatiguer s'envolaient de plus en plus près.

Dès le premier lièvre tué, celui-ci était rapporté à la ferme par nous-mêmes. Ma mère le dépouillait et il était immédiatement mis à la cocotte pour un excellent civet, servi dès le repas de midi.

A la rentrée de la matinée, c'est à qui raconterait son succès ou ses ratées et les bredouilles se vengeaient alors en tirant sur les pigeons de la ferme ou bien encore, le moins habile était invité à tirer dans sa propre casquette!

L'après-midi, la chasse reprenait et, éreintés, les chasseurs rentraient le soir, tout heureux de leurs exploits et cela se terminait autour d'une table par une bonne partie de cartes.

Un jour, avec Maurice S... et mon père, pendant que celui-ci, avec son chien traquait dans les ronces pour en faire sortir un lapin ou un lièvre, Maurice et moi-même, impatients, finirent par nous installer sous un pommier pour croquer quelques pommes quand un lièvre déboula du bois et...surpris, nous ne pûmes que le voir détaler. Nous eûmes droit à quelques remontrances de la part de mon père pour notre insouciance.

Il

y

avait, plus tard en saison, l'ouverture au bois car mon père

louait le droit de chasse dans les Bois de Vareilles.

C'était également une grande journée où, avec les actionnaires et

quelques invités, il n'était pas rare de rentrer avec vingt pièces

de gibier le soir!

L'ancien coq du clocher a essuyé

maintes décharges de chevrotines

Vareilles: moment de détente après l'effort

C'était

l'occasion,

pour les épouses des chasseurs d'organiser un pique-nique, car il

y avait une cabane en planches dans les bois. C'était une joie de

se rassembler dans la nature.

L'hiver, s'il y avait trop de lapins et que les cultivateurs se plaignaient des dégâts occasionnés par ceux-ci, il y avait des battues et alors se rassemblaient quinze ou vingt chasseurs et le tableau de chasse pouvait aller jusqu'à soixante ou quatre-vingts pièces!

De

temps

en temps, il y avait séance avec un furet Toutes les entrées du

terrier étaient recouvertes d'un sac, sauf une dans laquelle on

introduisait un furet à jeun. Celui-ci, cherchant sa nourriture

faisait se sauver les lapins qui se retrouvaient ainsi dans les

sacs. Il n'y avait plus qu'à les assommer. Si deux ou trois

ouvertures restaient libres, on savait que les lapins

s'échapperaient par celles-ci et il n'y avait qu'à les attendre et

les tirer à coup sûr. Ce n'était pas très sportif mais efficace

pour la destruction ce qui était le but recherché.

Dans le village, il y avait pourtant des braconniers, bien connus de tous. Ils partaient avant le lever du jour pour poser des collets pour aller les lever le matin suivant et, sans doute en remettre d'autres et cela en assurant le travail du jour. Nous avons eu un ouvrier de cette espèce. C'était plus qu'une passion, un véritable vice et il avait posé comme condition d'embauche d'avoir sa petite chienne avec lui et qu'il fallait nourrir

après la chasse

un petit coin giboyeux de Vareilles

le gué du moulin d'en bas

D'autres,

souvent

bûcherons, mettaient des collets à sangliers et en prenaient

quelquefois en particulier pendant l'Occupation, alors que la

chasse était interdite et que les « gros» pullulaient.

Un

sanglier

pris par une patte, c'était devenu une bête fauve et autour de

l'attache du collet, il y avait place nette! Je me demande comment

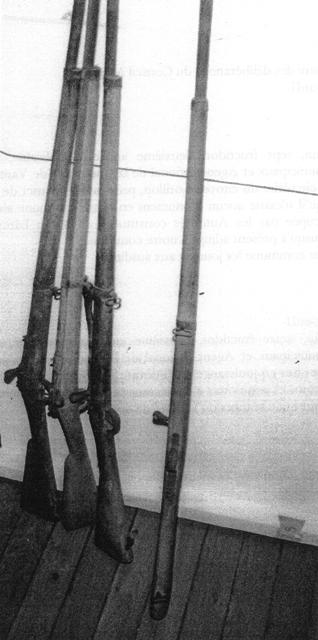

on pouvait tuer celui-ci à la hache (il n'y avait plus de fusil).

C'était sans doute dangereux.

Je

dois

dire que le gibier était protégé et combien de fois, à la

fenaison, mon père laissait dans un champ cinquante mètres carrés

sans couper le foin pour protéger un nid de perdrix et en

retrouver dix ou douze à l'ouverture.

Il était interdit de chasser dans les prairies et d'entrer dans un champ clos: c'était alors des dizaines d'hectares réservés au gibier.

De temps en temps, mon père était invité dans les grandes chasses au bois, au gros : chevreuil et sanglier, en forêt de Lancy et Vaumort. C'était ce qui pouvait lui faire le plus plaisir. Je dois avouer que pour dix tirs, il faisait sept ou huit fois mouche et que mon beau-père faisait lui-même huit à neuf fois mouche, ce qui le situait en haut du tableau.

Pour finir : une anecdote. Bien souvent, mon père chassait avec notre bon vieux voisin, Emile G... qui avait une petite chienne de chasse : Diane qui était le plus souvent avec mon père qu'avec son maître, quoique celui-ci fût un bon tireur. Il faut dire que ce brave homme faisait ses cartouches lui-même avec de la poudre noire et différentes grosseurs de plombs. Avec un fusil à deux coups, le coup fatal était souvent le deuxième parce que moins précipité, et ce brave homme ne pouvait jamais doubler en raison de la fumée dégagée par la poudre noire dès son premier tir.

Mon père était doué d'une certaine philosophie de vie : travailler dur quand il le fallait mais prendre également du bon temps aussitôt qu'il se présentait Peut-être qu'après quatre ans de guerre meurtrière, en 14-18, où son frère avait été tué, pensait-il que les bons moments de la vie ne devaient pas être exclus et que celle-ci pouvait être stoppée à tout instant